Die Lebenden nach dem Tod – vom Trauern im 21. Jahrhundert

Der Tod spielt im Leben die Nebenrolle. Seit aber das Corona-Virus die Bühne betreten hat, rückt die eigene Vergänglichkeit wieder näher. Der Umgang damit fällt schwer – auch, weil das Sterben in der Schweiz eine Privatsache geworden ist. Doch wäre auch eine andere Beziehung zum Sterben möglich? Eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Tod und dem, was danach passiert.

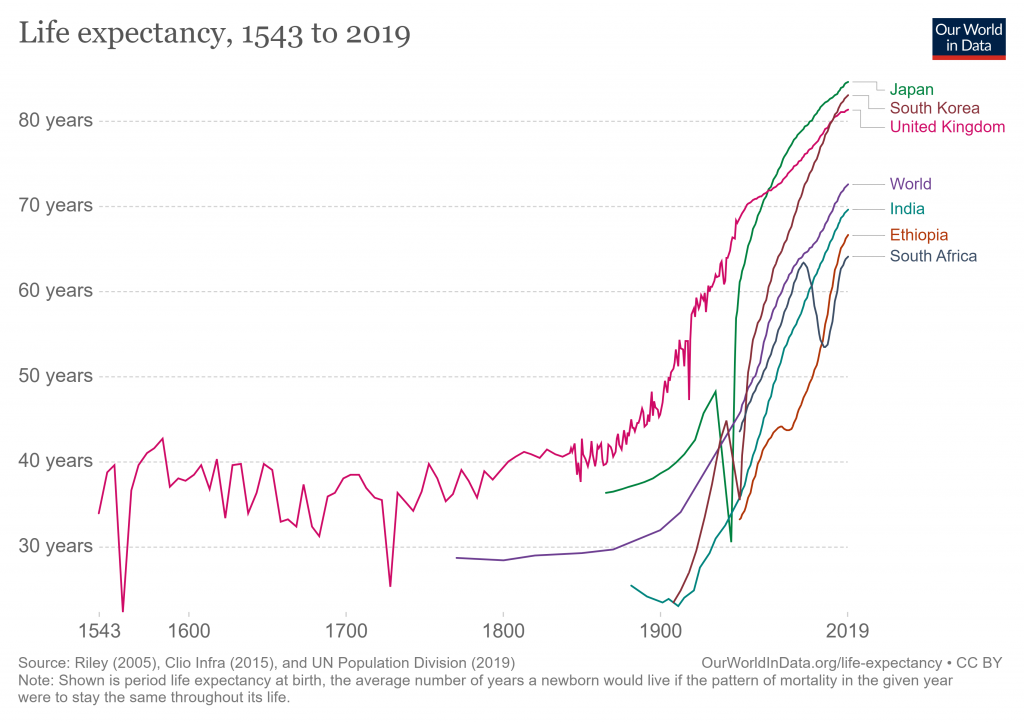

In den letzten 200 Jahren haben sich auf der Welt, zumindest was die Menschheit anbelangt, bemerkenswerte Dinge getan. Seit dem Beginn der Aufklärung im 18. Jahrhundert wurde nicht nur die Technik zusehends modernisiert, sondern auch das Menschenleben an sich hat eine Weiterentwicklung erfahren: es wurde länger. Noch bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts hatte der durchschnittliche Mensch zum Zeitpunkt seiner Geburt in keinem Land der Welt mit einer höheren Lebenserwartung als 40 Jahre zu rechnen. 200 Jahre und grosse medizinische Fortschritte später zeigte sich ein anderes Bild – 2019 lebte ein Mensch auf der Welt im Mittel ganze 72.6 Jahre lang.

So geniessen die meisten von uns in der heutigen Zeit einen Lebensstandard, der den unserer Vorfahr*innen um ein Vielfaches übersteigt. Viele setzen sich während dem grössten Teil ihres Daseins mit einem elementaren Teil des Lebens nicht auseinander – dem Tod. Das Sterben ist im Laufe der Geschichte zu etwas geworden, mit dem man sich erst in seinen letzten Lebensjahren beschäftigt. Patientenverfügungen oder Testamente werden erst am Lebensabend erstellt. Und das Thema Tod mit seinen Liebsten zu besprechen, kommt wohl nur Wenigen in den Sinn. Zu verlockend ist es, solche Angelegenheiten und somit vor allem den unangenehmen Gedanken des eigenen Ablebens vorerst zu verdrängen.

DIE KONFRONTATION MIT DER ENDLICHKEIT: PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN

Im Moment befinden wir uns jedoch in einer aussergewöhnlichen Situation. Die Corona-Pandemie wagt es tatsächlich, uns Menschen des 21. Jahrhunderts in unserer Selbstauffassung zu erschüttern. Es wird deutlich: Die Welt, die wir uns in den letzten 200 Jahren so sorgfältig erschaffen haben, ist nicht über alles erhaben. Auch im anscheinend hochfunktionalen Sozialstaat Schweiz können nicht alle Probleme im Handumdrehen gelöst werden. Unzweifelhaft an der Spitze der Bedürfnispyramide angelangt, ist es eine erschütternde Erfahrung, uns wieder mit Gesundheit und unserer Endlichkeit auseinandersetzen zu müssen.

Diese Erfahrung machte ich schon vor 5 Jahren. Völlig unerwartet erreichte mich die Nachricht, dass mein Vater einen Herzinfarkt erlitten und diesen nicht überlebt hatte. Auch für mich war das Thema Tod für lange Zeit nicht relevant. Natürlich waren bereits Menschen in meinem Umfeld verstorben. Doch wie das andere vielleicht auch kennen, waren dies kurzzeitige, schmerzliche Nachrichten, die mich traurig stimmten, jedoch auch schnell wieder aus meinem Alltag und Gedächtnis verschwunden waren. Ein Tod im engsten Umfeld gestaltet sich anders – verändert Weltanschauungen, verschiebt Prioritäten.

Der Umgang mit Menschen nach dem Tod meines Vaters war einerseits geprägt von viel Mitgefühl, Trost, netten Worten und Gesten. Andererseits war da viel Gehemmtheit – die einen suchten unbeholfen tröstende Worte, andere entschlossen sich, das Thema ganz wegzulassen. Und von einigen bekam man manchmal mitleidige, manchmal starrende Blicke «geschenkt». Insgesamt fühlte ich mich durch die Gesellschaft anderer Menschen in dieser Zeit eher beobachtet und ausgesondert als unterstützt. Die Tatsache, dass ich meinen Vater verloren hatte, schien mich zu einer Person zu machen, die unangenehme Gedanken auslöst. Mein soziales Umfeld begann sich zu verändern. Nur bei einzelnen Menschen fühlte ich mich verstanden und hatte das Gefühl, dass meine Trauer wirklich in Gesprächen Platz hat.

Wieso sollte ein Erlebnis, das an sich bereits schwer zu verarbeiten ist, in einer Gesellschaft zu weiteren Schwierigkeiten führen? Wieso sind Gespräche über den Tod so unangenehm und befangen? Ich habe nie Groll gegen andere Menschen verspürt, nie jemandem böse Absichten unterstellt. Oft habe ich mich aber gefragt, ob das Schweigen über den Tod denn wirklich der richtige Umgang sein kann.

FRÜHERE ZEITEN: EIN ANDERES BILD

Paul Hugger, emeritierter Professor für Volkskunde an der Universität Zürich, hat in «Meister Tod» eindrücklich Angehörige von Verstorbenen, aber auch Bild- und Textquellen zum Thema Tod aus der Schweiz und Liechtenstein zur Sprache kommen lassen. Seine Arbeit zeigt: Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gestaltete sich der Umgang mit dem Tod noch wesentlich anders. Die Rituale unterschieden sich zwar von Gemeinde zu Gemeinde, und auch zwischen katholischer und reformierter Kirche gab es Unterschiede. Diese waren jedoch nur geringfügig.

Zeichnete sich das Ableben eines Angehörigen ab, wurden eine Reihe von Ritualen eingeleitet. Verwandte versammelten sich um das Bett des Sterbenden, oft kam der Pfarrer zur letzten Ölung und Kommunion hinzu. War der Tod schliesslich eingetroffen, erfolgte zur Verbreitung der Nachricht einerseits das Läuten der Kirchenglocken. Anhand der Reihenfolge und der Länge des Spiels der kleinen, mittleren und grossen Glocke konnte man dabei auf das Geschlecht der Person schliessen. Andererseits zog eine meistens weibliche Person, «Umäsäägeri» oder «Leichenhuhn» genannt, durch das Dorf und informierte die Bewohner*innen über Familiennamen und Verwandtschaftsbeziehung des oder der Toten. Von da an wurde die verstorbene Person im Haus der Familie, oft auf dem Tisch im «Stübli» oder im Bett, bis zur Beerdigung aufgebahrt. Nachbaren und anderen Mitgliedern der Gemeinde stand es nun offen, die Angehörigen zu besuchen und dem Toten durch Weihwasser oder ein Gebet die letzte Ehre zu erweisen.

Vor der Beerdigung wurde die Leiche durch den Trauerzug, an welchem viele Mitglieder der Gemeinde teilnahmen, zum Grab begleitet. Die Frauen waren dazu ganz in schwarz gekleidet, für die Männer war dies nicht zwingend. Die Länge der darauffolgende Trauerzeit wurde vom Verwandtschaftsgrad bestimmt: Eltern und Ehepartner trugen ein Jahr lang schwarz, Geschwister ein halbes, restliche Angehörige bis zum Dreissigsten.

Die Verabschiedung von Verstorbenen war früher also eine Angelegenheit der Öffentlichkeit. Die ganze Gemeinde war involviert und sah den Tod als gemeinsames Problem, welches mit gemeinsamer Verantwortung getragen wurde. Die Rituale lieferten den Angehörigen einen Rahmen zum Reden und Trauern.

KEIN RICHTIG ODER FALSCH

Es stellt sich nun die Frage, welche Art der Verarbeitung für die Angehörigen wohl angenehmer sein mag. Die öffentliche Darstellung der Trauer im Mittelpunkt der Gemeinde, die der Familie einen Grossteil ihrer Privatsphäre raubte? Oder die Respektierung der Privatsphäre, die dafür mit unangenehmer Verschwiegenheit oder Distanzierung gegenüber den Betroffenen einhergeht? Klar ist, dass wir nun in der Zeit von Corona alle wieder viel eher mit solchen Fragen konfrontiert werden. Doch nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft sollten wir sie uns öfters stellen: Wie sollten wir mit Angehörigen von Verstorbenen umgehen, um ihnen das Trauern zu erleichtern? Ich kann hier nur von meinen eigenen Bedürfnissen berichten: Lieber Offenheit, als heimliche Blicke. Lieber Emotionen und auch mal Tränen, als gehemmtes Übergehen des Gesprächsthemas. Lieber ein offenes Ohr, als gut gemeinte Ratschläge. Und lieber einmal zu viel nachfragen, als einmal zu wenig – denn die Trauer braucht Platz, und der muss ihr eingeräumt werden.