Einzelfälle mit System

2019 wird an der ETH erstmals einer Professorin gekündigt. Der Grund: Mobbing von Doktorierenden. Der Fall zeigt, wie stark Nachwuchsforschende von ihren Vorgesetzten abhängig sind. Nun ergeben etü-Recherchen: Auch am Historischen Seminar gibt es Fälle von Abbrüchen wegen schlechter Betreuung, viel unbezahlte Arbeit – und eine grosse Angst davor, es sich mit ProfessorInnen zu verscherzen.

Doktorand B.* ist nervös. Er muss tun, was alle wissenschaftlichen Nachwuchskräfte gelegentlich müssen: sein Projekt, an dem er seit fast zwei Jahren arbeitet, an einer Tagung im Ausland vorstellen. B. ist nervös, weil er mit seinem Projekt noch nicht so weit ist, wie er sein will. Aber auch, weil sein Betreuer im Raum sitzt – der Mann, der sein Vorgesetzter und Prüfer in einem ist. Der Mann, der ihm vor einem halben Jahr ein Mail geschrieben hat mit den Informationen zur Tagung – und der knappen Bemerkung: «Dafür solltest du doch unterdessen weit genug sein». «Das ist bei mir wie ein Blitz eingeschlagen», erinnert sich B. und blickt nervös über seine Schulter in das leere Zürcher Café, in dem wir sitzen. Der Grund: «Zu dem Zeitpunkt war ich fast eineinhalb Jahre angestellt», so B., «und hatte noch keinen substanziellen Austausch mit meinem Betreuer über die Dissertation gehabt.»

Und nun ist er also da, ein halbes Jahr später, und spricht vor versammelter Runde von seinen Ideen – unterschlägt aber auch Probleme und offene Fragen nicht. «Ich wollte etwas Gutes präsentieren, aber nicht so tun, als ob alles super wäre», sagt B., der nach eigener Aussage viel positives Feedback für seinen Beitrag erhielt.

So tun, als ob alles super wäre: Das hatte jedoch, wie es scheint, sein Chef von ihm erwartet. «Er kam nach dem Vortrag zu mir und meinte, er wisse nicht, ob er ein solches Projekt betreuen wolle. Er drohte mir also faktisch mit der Kündigung, und das in einer öffentlichen Situation. Jeder, der noch im Raum war, hätte zuhören können. Er meinte weiter, ich müsse bis in ein paar Wochen ein neues, ausgearbeitetes Konzept vorlegen. Es war eine Demütigung.»

B. verlässt das Gebäude. Nicht nur seine Doktorarbeit, auch seine Stelle ist in Gefahr. Er blickt auf sein Telefon. «Da merkte ich, dass mein Betreuer mir ein Mail mit ähnlichem Inhalt geschickt hatte – eine halbe Stunde vor dem Vortrag, als Antwort auf das zuvor verschickte working paper.»

Entmutigt statt ermächtigt

Der Fall von B., der sein Doktorat an der Universität Zürich schliesslich abbrach, ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Sowohl er wie auch sein Betreuer waren während ihrer Zusammenarbeit für längere Zeitabschnitte vom Arbeitsort in Zürich abwesend. Ihr persönliches Verhältnis blieb unterkühlt: «Ich habe zweieinhalb Jahre bei ihm gearbeitet, nie haben wir offen miteinander gesprochen.» Er habe, so B., nie hilfreiches Feedback zu seinem Projekt erhalten. Mails mit Konzeptvorschlägen blieben trotz Nachhaken unbeantwortet. Gleichzeitig sei er von Beginn weg dazu angehalten worden, sein Projekt möglichst oft zu präsentieren. Allerdings wandte sich auch B. nie an seinen Betreuer, um all dies explizit zu problematisieren. Bis heute haben sich die beiden nicht ausgesprochen.

«Er war für mich wie ein schwarzes Loch. Alles drehte sich um ihn. Er absorbierte alle Lockerheit und Freude. Ich nannte ihn auch ‹den Dementor›»

Doktorand B.

Nur: B. musste sich eine neue Stelle suchen, sein Betreuer blieb Professor am Historischen Seminar – bis heute. Und insofern ist diese Geschichte wiederum typisch: darin, dass sie die Machtverhältnisse zwischen ProfessorInnen und dem wissenschaftlichen Nachwuchs (dem sogenannten Mittelbau) aufzeigt. Unklare und aufwändige Arbeitsaufträge, Treffen mit Betreuungspersonen, die Konzepte nicht gelesen haben, und die feste Überzeugung, dass das Beiziehen einer vermittelnden Stelle in einem Betreuungskonflikt als Kriegserklärung aufgefasst würde: Was B. beschreibt, beschreiben auch viele andere Mittelbau-Angehörige, deren Stimmen der etü in anonymen Gesprächen und einer Umfrage gesammelt hat. Immer mit der Frage im Hinterkopf: Wie läuft das ab, wenn etwas schiefläuft? Und warum?

«Sie liess mich im Projekt einfach nicht weiterkommen», berichtet A., ein anderer Doktorand, über seine Betreuerin. Nachdem heiss umkämpftes Fördergeld bereits für eine limitierte Zeit zugesprochen und sein Projekt eigentlich klar umrissen war, verlangte sie dennoch stets neue Überarbeitungen. Wo bei B. die Betreuung kaum vorhanden war, wurde hier nun so eng kontrolliert, dass A. die Freude am Forschen verlor. «Und als dann zum wiederholten Mal ein mit viel Aufwand geschriebener und komplett ausgearbeiteter Kapitelentwurf auf nicht konstruktive Art zurückgewiesen wurde, hatte ich keine Kraft mehr. Ich konnte einfach nicht mehr.»

Auch A. brach sein Doktorat ab – demoralisiert, ohne sich an eine Beschwerdestelle zu wenden oder seine Betreuerin zu konfrontieren. «Jemanden um Vermittlung zu bitten, habe ich nie in Erwägung gezogen. Am Ende ist das ja einfach ein anderer Prof», sagt A. heute. Das stimmt zwar nicht ganz: Neben Ansprechpersonen mit Professorentitel gibt es auch Anlaufstellen wie den psychologischen Dienst oder (erst seit diesem Sommer) eine Schlichtungsstelle für Mitarbeitende. Doch das war für A. auch nicht das Entscheidende: «Ich fand, meine Probleme waren zu wenig konkret, um mich an einen solchen Ort zu wenden. Das haben andere Doktorierende nicht verstanden. Sie haben gesagt: Du musst dich doch wehren! Aber ich fragte: Gegen was denn? Ich war einfach an einem Punkt, an dem ich merkte: Ich komme so nicht mehr weiter.» Statt seinen Forschergeist zu fördern, wurden A. die Flügel gestutzt. Statt Selbstvertrauen aufzubauen, wurde es geschwächt.

Keine Perspektiven

Solche Situationen können für Mittelbau-Angehörige zur seelischen Belastung werden. «Er war», sagt etwa B. über seinen Betreuer, «für mich wie ein schwarzes Loch, alles wurde in seine Richtung gesogen, drehte sich um ihn. Er absorbierte alle Lockerheit und Freude. Ich nannte ihn auch ‹den Dementor.›»

«Es scheint, als ob es vielen Profs vor allem um ihr Ansehen ginge. Wie viele am Lehrstuhl schaffen die Diss fertig? Wie viele werden selber Prof?»

Doktorandin C.

Dieses Problem ist das eine. Dass dabei rare Forschungsgelder in den Sand gesetzt werden, ist das andere. Denn das kann auch für die ProfessorInnen zum Problem werden. Es ist laut diversen Mittelbau-Angehörigen zwar aussergewöhnlich, dass ein Doktorat während laufender Anstellung abgebrochen wird. Es ist jedoch häufig, dass Dissertationen nach Ablauf der Anstellung (bei Assistierenden maximal sechs Jahre) unvollendet bleiben. «Es scheint, als ob es vielen Profs vor allem um ihr Ansehen ginge», resümiert Doktorandin C. abgeklärt. «Wie viele am Lehrstuhl schaffen die Diss fertig? Wie viele werden selber Prof?» Andere Karrierewege, so C., würden an ihrem Lehrstuhl nicht in Betracht gezogen; ein Laufbahngespräch über ihre Zukunftsperspektiven habe sie mit ihrem Betreuer noch nie geführt, obwohl ein solches nach Vorgaben der Fakultät mindestens einmal jährlich stattfinden sollte.

C. ist damit kein Einzelfall. Sie bezeichnet sich selbst aber als durchaus zufrieden. «Ich ziehe einfach mein Ding durch», sagt sie und meint damit: Sie schreibt ihre Dissertation ohne nennenswerte Unterstützung ihres Betreuers. Mit einem guten Netzwerk und wenn man der Typ dafür sei, gehe das – das finden einige aus dem Mittelbau. Andere sehen den akademischen Betrieb als Sackgasse für alle, die sich keine der wenigen Professuren ergattern können. «Es ist sehr schmerzhaft, keine Perspektiven zu haben», sagt ein Mitarbeiter, der schon ein paar Jahre angestellt ist. Es ist nicht das einzige Mal, dass bei einem Gesprächspartner des etü grosse Bitterkeit und Verzweiflung in der Stimme liegen. Er sei «extrem desillusioniert», sagt der Mitarbeiter und schweigt für eine Weile.

Monatlich Gratisarbeit für 1‘400 Franken

Nicht alle Situationen sind so krass, im Gegenteil. Bei einer Mehrheit der Doktorierenden und Post-Docs herrscht grundsätzlich Zufriedenheit bezüglich ihrer Situation – bei manchen trotz, bei manchen dank ihren Betreuungsbedingungen. Das zeigt auch die etü-Umfrage (siehe Kasten): Insbesondere bezüglich Stimmung am Lehrstuhl und der Zeit für eigene Forschung sind die meisten zufrieden. Ansonsten herrscht jedoch Mittelmass. Lohn und Zukunftsaussichten: mittelmässig bis unzufrieden. Betreuungs- und Anstellungsbedingungen: mittelmässig bis zufrieden. Jemanden, der oder die mit der Betreuung unzufrieden ist, kennen zudem die meisten. Denn zwischen den Lehrstühlen gibt es dem Vernehmen nach grosse Unterschiede: Bei manchen gibt es wenig bis keine Probleme, bei anderen häufen sie sich.

Doch das wahre Problem, so sagen es viele aus dem Mittelbau, sind weniger die krassen Einzelfälle als das System, das sie möglich macht. Dieses System – es ist das der starken Lehrstühle, die, wie es eine Assistentin sagt, «kleinen Königreichen» ähneln. Ein anderer Doktorand schreibt per Mail: «Die kontinentaleuropäische Universität ist zu hierarchisch aufgebaut. Es gibt ausser den Professuren kaum entfristete Stellen. Fast alle Doktorierenden und Post-Docs sind an Lehrstühle gebunden und werden nicht über eine Zentrale entlohnt. Es gibt wesentliche Unterschiede, schon allein innerhalb des Mittelbaus, was Lohn, Verpflichtungen etc. betrifft.» Tatsächlich sind die Anstellungsbedingungen des Mittelbaus teils problematisch, teils – um es nett zu sagen – kreativ. So sind etwa die meisten Assistierenden offiziell zu 50% angestellt (bei etwas mehr Lehre zu 60%). Das ergibt gemäss Richtlinien der Universität und des Kantons im Normalfall einen Monatslohn von rund 3‘460 CHF brutto. Von den zweieinhalb Tagen, für die man so bezahlt ist, muss einer zwingend für eigene Forschung zur Verfügung stehen – so verlangt es das Rahmenpflichtenheft der Philosophischen Fakultät (das auch gilt, wenn es entgegen den Vorgaben kein individuelles Pflichtenheft gibt). Nur wissen das viele gar nicht. Mehr als einmal wird dem etü erzählt, die 50% seien für Lehre und Lehrstuhlarbeit gedacht und die Dissertation etwas für die Freizeit. Und in der etü-Umfrage gibt eine klare Mehrheit an, oft oder gar sehr oft über ihrem Pensum für Lehre und Lehrstuhl zu arbeiten. Im Schnitt wenden die Befragten pro Woche etwa einen Tag mehr für Lehre und Lehrstuhlarbeit auf, als es ihre Anstellung vorsieht. Für Assistierende entspricht das nicht bezahlter Arbeit im Wert von rund 1‘380 CHF monatlich und fast 18‘000 CHF im Jahr.

«Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich sofort die Anstellungsdauer verändern und mehr unbefristete Stellen schaffen»

Mittelbau-Mitglied in der etü-Umfrage

Viele (Ober-)Assistierende leisteten zudem Arbeit, die nirgends ausgewiesen werde, erzählt ein ehemaliger Assistent: Lehrveranstaltungen von ProfessorInnen würden teils zu grossen Teilen vorbereitet, Seminar- und Masterarbeiten korrigiert, Doktorierende mitbetreut. Auch dass es kaum möglich ist, einem substanziellen Zusatzverdienst nachzugehen, ist ein offenes Geheimnis. Ein Doktorand erzählt mit aufrichtiger Dankbarkeit, wie seine Betreuerin ein paralleles Lehrdiplomstudium ohne Klage akzeptierte – wie wenn das bei einem Teilzeitpensum nicht selbstverständlich sein sollte. Oder eben: weil so etwas nicht selbstverständlich ist.

Auch sich zu wehren, bringt manchmal wenig. Eine Doktorandin berichtet, sie habe die Übernahme eines Arbeitsauftrags gegenüber ihrer Vorgesetzten abgelehnt – mit Verweis darauf, dass sie bereits über ihrem Pensum arbeite und keine weiteren Kapazitäten habe. Als direkte Folge sei ihre Arbeitsleistung in einem Zwischenzeugnis schlechter bewertet worden.

«Von 3‘000 im Monat kann man in Zürich nicht leben»

Wird einE DoktorandIn vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) gefördert, ist der Verdienst höher: zwischen 3‘920 und 4‘170 CHF pro Monat für ein nominelles 60%-Pensum, wobei weder Pflicht zu Lehre noch Lehrstuhlarbeit besteht. Der Richtwert für Post-Docs und Oberassistierende liegt für 50% bei 3‘688-3‘905 CHF im Monat (in Spezialfällen höher). All das ist – gerade wenn es die einzige Einkommensquelle ist oder die Betroffenen Kinder haben – nicht gerade üppig. Und es muss nicht so sein: An mindestens zwei Lehrstühlen des Historischen Seminars werden oder wurden Assistierende zu 75% angestellt, denn: «Von 3‘000 Franken im Monat kann man in Zürich einfach nicht gut leben.» So hat es ein Professor sinngemäss gegenüber einem ehemaligen Angestellten begründet. Und auch der Seminarvorstand des HS bezeichnet die finanziell prekären Anstellungsbedingungen im Gespräch mit dem etü als Problem (siehe Interview).

Update: «NZZ am Sonntag» berichtet über etü-Recherchen

Das Historische Seminar ist kein Einzelfall: Die «NZZ am Sonntag» hat die Recherchen des etü aufgenommen und zeigt in ihrem Artikel, dass problematische Arbeitsbedingungen den Mittelbau in der ganzen Schweiz betreffen, gerade in den Geisteswissenschaften. «Es geht nicht an, dass wir unser Privatleben aufgeben müssen für unsere Arbeit», sagt eine Sprecherin der Schweizer Mittelbauvereinigung dazu. Zum Artikel von Inlandredaktor René Donzé geht es hier.

Allein: Die LehrstuhlinhaberInnen selbst müssen sich diesbezüglich keine Sorgen machen. Sie verdienen für Ihre 100%-Pensen von minimal 10‘500 (Assistenzprofessur auf niedrigster Lohnstufe) bis maximal 19‘000 CHF (Ordinariat auf höchster Lohnstufe) pro Monat. Laut einer Studie von 2012 liegt der Durchschnittslohn für Schweizer ProfessorInnen insgesamt zwischen monatlich fast 13‘000 und 17‘000 CHF. Damit sind wir Weltspitze.

Neben dem Lohn, der auch in der etü-Umfrage von vielen als zu tief kritisiert wird, ist der Anstellungsort ein weiteres Problem: Die allermeisten MittelbaulerInnen sind an Lehrstühlen und nicht direkt am Institut angestellt. Das erhöht die tatsächliche und gefühlte Abhängigkeit von den Betreuungspersonen und Vorgesetzten. «Eine Anstellung am HS statt am Lehrstuhl», so sagt es B., der sein Doktorat abbrechen musste, «wäre besser gewesen – so hätte ich mich eher wehren und das Arbeits- vom Betreuungsverhältnis trennen können. Aber was ich mir wirklich gewünscht hätte, wäre eine andere Uni, eine ohne dieses problematische Lehrstuhlprinzip.»

Prekäre Anstellungen, politisch gewollt

Diese Meinung teilen viele der Befragten – und wünschen sich etwa ein angelsächsisch inspiriertes System mit einem stärkeren Institut und mehr unbefristeten Stellen. Denn das ist der dritte Punkt, der die Mittelbau-Anstellungen prekär macht: dass es unter der Professur praktisch keine Stellen gibt, von denen man leben kann und die nicht befristet sind. «Ich bin», schreibt ein Mittelbau-Mitglied in der etü-Umfrage, «mit meinen Arbeitsbedingungen zwar sehr zufrieden, nicht aber mit der enormen Unsicherheit, welche die kurze Anstellungsdauer mit sich bringt. Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich sofort die Anstellungsdauer verändern und mehr unbefristete Stellen schaffen.» Tatsächlich erscheint es einigermassen absurd, wenn Nachwuchskräfte, die mit viel Geld herangezogen werden und die als ForscherInnen und DozentInnen für den Unibetrieb unerlässlich sind, nach ein paar Jahren zum Gehen gezwungen werden.

«Wenn eine Professorin einen Doktoranden zum Abschuss freigibt, dann wird es schwierig, eine neue Stelle zu finden»

Anonyme Doktorandin

Das sehen aber nicht alle so. «Der Druck, im Projekt weiterzukommen, Resultate präsentieren zu müssen, ist nicht schlecht», findet etwa eine ehemalige Doktorandin. Eine Meinung, die auch der Zürcher Regierungs- und Kantonsrat zu teilen scheinen. 2015 wiesen nämlich beide Organe ein Postulat zurück, das «mehr Festanstellungen für den akademischen Mittelbau» gefordert hatte – und zwar deutlich. Begründet wurde der Entscheid unter anderem damit, dass NachwuchsforscherInnen ohne Aussicht auf eine akademische Karriere möglichst früh woanders Fuss fassen sollten. Und damit, «dass zusätzliche Festanstellungen im Mittelbau mit erheblichen Kostenfolgen verbunden wären». Die prekären Anstellungsbedingungen des Mittelbaus sind also auch politisch gewollt.

Das Stigma der gebrannten Doktorandin

Es ist schwierig bis unmöglich, im Konfliktfall die Betreuung zu wechseln. Denn als (Ober-)AssistentIn braucht man dafür nicht nur eine neue Stelle, man darf es sich auch nicht mit der Person verscherzen, die einen zuvor betreut hat. «Als Doktorand bewegt man sich in einem Feld mit einer Handvoll Spezialistinnen», erzählt einer, der sich einen Wechsel überlegt hat. Alle kennen sich, niemand will einen geschätzten Kollegen brüskieren. «Wer sich mit seinem Betreuer überwirft, hat das Stigma der gebrannten Doktorandin», erzählt jemand anderes. Und eine dritte Person ergänzt: «Wenn eine Professorin einen Doktoranden zum Abschuss freigibt, wird es schwierig, eine neue Stelle zu finden.» Diese Überzeugung erhöht die Angst vor Konflikten – und damit die Abhängigkeit. «Es ist letztlich einfach so», sagt der erste Doktorand wieder, «man ist abhängig von einer einzigen Person – sie muss gut finden, was du machst. Dieses krasse Machtungleichgewicht ist ein Problem.»

«Dass es bei der Betreuung Probleme geben kann, ist allen klar. Aber dass es normal ist, dann einen Mediator dazuzuholen – eine solche Kultur fehlt»

Anonymer Doktorand

Doch es geht auch anders, wie der Fall von Doktorand B. zeigt. «Wenn man wechseln will, muss man sich vieles überlegen. Es ist ein diplomatischer Hochseilakt», sagt er. Aber es ist möglich. Das Rezept von B.: eine klare Strategie, «eiskalt taktisches» Vorgehen, keine offene Konfrontation und ein genaues Abklären der Betreuer-Qualitäten des neuen Chefs. «Ich ging, indem ich mir die Schuld gab», so B. «Ich gab meinem Betreuer bei seinen Zweifeln an mir und meinem Thema recht, gab mich hilf- und orientierungslos. Ich tönte an, dass ich womöglich zu einem anderen Thema eine Diss schreiben wolle, gab aber zu verstehen, dass ich keine Forschungskarriere mehr anstrebte, dass sein Lehrstuhl zu gut für mich sei. Ich sagte ihm, was er hören wollte, sodass er am Ende fast geschmeichelt war, als ich den Betreuer wechselte.» Es funktionierte: B. arbeitet heute zufrieden an einer ausländischen Uni. «Und wenn ich heute mit damals vergleiche, muss ich sagen: a new day, a new life.»

Der Nachteil eines solchen Vorgehens ist offensichtlich: Weder der ehemalige Betreuer noch künftige Doktorierende noch die Universität selbst erfahren im Detail, was schiefgelaufen ist. Sie erhalten keine Möglichkeit, es anders zu machen. Das System bleibt das gleiche. Die Frage ist jedoch: Ist der Wille da, dieses System und seine individuellen Auswüchse zu verändern? Ein Blick in die Vergangenheit kann hier Antworten liefern. Denn die Ohnmacht des Mittelbaus hat nicht nur System, sie hat auch eine Geschichte.

Die verschwundenen Empfehlungen des Rektors

Es war das Jahr 2012, als das HS wie periodisch vorgesehen von der internen Evaluationsstelle der Universität und einem externen ExpertInnengremium das letzte Mal gesamthaft evaluiert wurde. Dazu nahm auch der Mittelbau ausführlich Stellung – in zwei Dokumenten, die dem etü vorliegen. Was darin zu lesen ist, klingt wie ein Echo heutiger Klagen. Ein «ehrlicherer Umgang mit Arbeitszeit und Entlohnung» wurde ebenso gefordert wie «eine den Zürcher Rahmenbedingungen (Lebenskosten) angepasste Entlöhnung», die «dreifache Abhängigkeit von Vorgesetzten, Betreuern und Gutachtern» in Personalunion wurde ebenso kritisiert wie die «tiefe Abschlussquote» der Assistierenden, die auf zu hohe Belastung mit Lehrstuhlaufgaben zurückgeführt wurde. «Die Assistenzstellen sollen deshalb von den Lehrstühlen entkoppelt werden», verlangte der Mittelbau deshalb schon damals. Das Lehrstuhl-Modell sei «vollkommen veraltet» und fördere «Abhängigkeit, Konformismus und Forschungskonservativismus». Was heute gefordert wird, ist also alles andere als neu. Die Probleme sind schon lange bekannt.

Nur: Was wurde dagegen getan? Das, was die Universität in solchen Fällen am liebsten tut: Es wurde eifrig Papier produziert. So schrieb etwa der Rektor nach Abschluss der Evaluation 2014 einen Brief an die Seminarleitung mit zwölf «Empfehlungen» dazu, was an HS und Fakultät verbessert werden sollte. Diese mündeten in einer offiziellen «Massnahmenvereinigung» – und enthalten ein paar interessante Punkte. (Beide Dokumente liegen dem etü vor.) So wurde etwa «die Einrichtung einer Anlaufstelle für den Mittelbau (Ombudsstelle) auf Stufe Fakultät» empfohlen, ebenso dass «künftig Ressourcen nicht mehr nur lehrstuhlorientiert, sondern auf Basis der Aufgaben- und Fachbereiche» verteilt werden. Es sind zwei explosive Punkte im Schreiben des Rektors – Punkte, die man jedoch in der offiziellen Vereinbarung vergeblich sucht. Während die anderen zehn Empfehlungen fast unverändert vom Brief in die Vereinbarung wanderten, verschwanden diese zwei auf rätselhafte Weise. Eine Ombudsstelle und eine Aufweichung des Lehrstuhlsystems: Dazu wollte man sich an der Fakultät und am HS offenbar nicht verpflichten.

«Die Anpassungen des Historischen Seminar wurden damals von der Unileitung gutgeheissen»

Simon Teuscher, Seminarvorstand, im etü-Interview

Update: Seminarvorstand widerspricht

In einer erneuten Stellungnahme gegenüber dem etü betont der Vorstand des Historischen Seminars, die Empfehlungen des Rektors aus dem Schreiben vom 13. Mai 2014 seien «an einer Sitzung am 3. Juni 2014 einvernehmlich fallengelassen» worden, und zwar «im Beisein von Rektor, Prorektor, Dekan, VertreterInnen der Evaluationsstelle – und einer sechsköpfigen Delegation des Mittelbaus». Im Fall der Empfehlung zur Einrichtung einer Ombudsstelle sei dies geschehen, weil man sich für ein anderes Vorgehen entschieden habe. Im Fall derjenigen zur lehrstuhlunabhängigen Verteilung von Mitteln, weil diese «auf irrtümliche Annahmen» gestützt gewesen sei.

Immerhin: Ein paar Punkte zur Nachwuchsförderung schafften es in die Vereinbarung. Eine «klarere und transparentere Definition und Kommunikation der Pflichten von Assistierenden», die «Einhaltung (…) der Obergrenze für Lehr- und Lehrstuhlaufgaben», «Vereinheitlichung der Anstellungsbedingungen und des Anforderungsprofils von Assistierenden» und die «Durchführung regelmässiger Besprechungen im Promotionsprozess»: Zu all dem hat sich das HS 2014 verpflichtet. Das Problem dabei: Vieles davon kann das HS gar nicht beeinflussen – weil es im Machtbereich der einzelnen Lehrstühle bleibt, der nicht angetastet wird.

Betreuung und Bewertung trennen

So wurde in den letzten Jahren etwa ein Modellpflichtenheft für (Ober-)Assistierende erstellt, in dem Pflichten und Arbeitszeiten klar definiert werden und das den individuellen Pflichtenheften zugrunde liegen soll. Das Dokument bezeichnet nicht nur die Geschäftsführerin des HS, Barbara Welter Thaler, als grossen Fortschritt, sondern auch ein ehemaliger offizieller Mittelbau-Vertreter. Doch wie die etü-Umfrage zeigt, ist das Dokument nicht einmal allen (Ober-)Assistierenden bekannt. Und ein ehemaliger Assistent fügt an: «Strukturelle Probleme werden durch ein Modellpflichtenheft nicht gelöst. Ich habe ein Pflichtenheft ausgefüllt, aber es war klar: Es war eine lästige Pendenz, gegenüber meinem Chef wirkungslos. Eine Berufung darauf hätte Konflikt bedeutet.»

Das Modellpflichtenheft bildet das Kernelement des «Konzeptes zur Nachwuchsförderung», zu dem sich das HS 2014 verpflichtet hat, und ist bezüglich Lehrpflicht leicht grosszügiger als die fakultären Minimalstandards: Für Lehre und Hilfe bei deren Vorbereitung sind 40% (statt 50%) der Arbeitszeit vorgesehen – bei einer 50%-Anstellung also ein Tag pro Woche. Auch wenn das HS betont, es sei wegen weiterer Massnahmen mit dem Mittelbau im Gespräch, sind bisher keine erfolgt. Dies auch deshalb, weil die Betreuung von Doktorierenden mittlerweile auf Fakultätsebene reformiert wurde.

Seit Anfang 2019 gilt dort nämlich eine neue Promotionsverordnung, die schon 2017 verabschiedet wurde. Sie brachte eine Graduiertenschule als organisatorische Dachinstitution hervor und sollte einigen langjährigen Forderungen des Mittelbaus entgegenkommen: der Entflechtung von Betreuung und Bewertung und der Schaffung einer Anlaufstelle bei Konflikten.

Doktorierende müssen Unstimmigkeiten belegen

Die Promotionsverordnung verlangt, dass alle Doktorierenden über eine sogenannte Doktoratsvereinbarung verfügen müssen, die bei der Graduiertenschule hinterlegt und von dieser auch als mangelhaft zurückgewiesen werden kann. Diese Vereinbarung enthält neben Fristen und Regelungen zum Urheberrecht auch Angaben zu Art und Umfang der Betreuung. Sie soll Doktorierenden helfen, die Betreuung, die ihnen zusteht, auch einzufordern. Die neue Regelung erlaubt es zudem, dass die Hauptbetreuungsperson nicht Teil der Promotionskommission ist, welche die Arbeit am Schluss bewertet. Die zuständige Prodekanin Svenja Goltermann erwartet zwar nicht, dass dies häufig der Fall sein wird. Es soll so jedoch ermöglicht werden, dass Konflikte während des Doktorats nicht in die Bewertung einfliessen. Denn wenn es «während der Betreuungsphase nachweislich Unstimmigkeiten» gab, kann die Graduiertenschule das, so die offizielle Regelung, «als Zeichen für eine Befangenheit» werten. Allerdings: Die Unstimmigkeiten müssen von den Doktorierenden schriftlich belegt werden.

Die Graduiertenschule verfügt zudem über eine Anlaufstelle für Doktorierende in Not: die «Vertrauensperson bei Konflikten im Doktoratsstudium». Eine unabhängige Ombudsstelle im eigentlichen Sinn ist diese allerdings nicht. Denn sie wird nicht von einer externen Fachperson besetzt, sondern von der Leiterin der Graduiertenschule selbst. Momentan ist dies Prodekanin Svenja Goltermann – die auch Professorin am HS ist. Im Gespräch betont sie ihre Rolle als Schlichtungsstelle ohne Weisungsbefugnis gegenüber den ProfessorInnen. Sie könne Konflikte nicht strafend lösen, auch wenn das zuweilen von ihr erwartet werde, sondern lediglich «helfen, Probleme besser zu identifizieren, ein Gespräch darüber in Gang zu bringen und damit die Basis für eine gute Kommunikation zu schaffen». Eine solche fehle jedoch oft, sagt Goltermann, gerade wenn es darum gehe, Probleme in Betreuungsverhältnissen überhaupt erst anzusprechen.

«Doktorierende sollten Betreuung auch aktiv in Anspruch nehmen»

– Svenja Goltermann, Prodekanin

Goltermann nimmt neben den Betreuenden auch die Betreuten in die Pflicht: «Wenn Doktorierende ihre Betreuung nie zu greifen bekommen und immer auf den nächsten Monat vertröstet werden, ist das ein Problem. Andererseits aber sollten Doktorierende Betreuung auch aktiv in Anspruch nehmen und klar sagen: ‹Ich komme hier nicht weiter.›» Wenn etwa ein Geschichtsdoktorand im Archiv auf Probleme stosse, vorher aber alles gut gelaufen sei, dann sei es auch «in der Verantwortung des Doktorierenden, nach dem fruchtlosen Archivbesuch das Gespräch zu suchen».

Die konkrete Anzahl Beschwerden, die sie 2019 erreicht haben, dürfe sie nicht nennen, so Goltermann. Es habe jedoch Fälle von Leuten gegeben, die sich an sie gewandt hätten. Klar ist nach der etü-Umfrage: Viele aus der Geschichtswissenschaft werden es kaum gewesen sein. Denn von 35 Doktorierenden, welche die entsprechende Frage beantworteten, gaben 30 an, es sei (sehr) unwahrscheinlich, dass sie sich im Konfliktfall an die Prodekanin wenden würden.

Vertrauensperson mit Rollenkonflikt

Entsprechend viel Kritik gibt es an der Institution «Vertrauensperson» und ihrer Besetzung: «Die Vertrauensperson sollte nicht selbst Professorin und Diss-Betreuungsperson sein! Hier besteht ein grundsätzlicher Konflikt. Und wenn es hart auf hart kommt, sind die Fronten klar, insbesondere wenn es Probleme mit der Prodekanin selbst gibt», schreibt etwa jemand in der etü-Umfrage. So oder ähnlich sehen das in seltener Einigkeit auch alle persönlich befragten Mittelbau-Angehörigen. Insbesondere dass die Position (wie etwa bei der äquivalenten Stelle für Unlauterkeit in der Wissenschaft) nicht doppelt besetzt ist, sorgt für Kritik.

Zu einem Rollenkonflikt sei es bisher noch nicht gekommen, erwidert Goltermann, und sie sei in jedem Fall zu absoluter Geheimhaltung verpflichtet. Doch vom etü mit der Kritik aus dem Mittelbau konfrontiert räumt sie ein: «Das ist wirklich ein Schwachpunkt. Ich werde mich beim Dekanat dafür einsetzen, dass die Vertrauensperson eine Stellvertretung von einem anderen Institut bekommt.»

Weiter verweist Goltermann auf die vielen anderen Stellen, an die sich Doktorierende wenden können: die Personalabteilung, den psychologischen Dienst, den kantonalen Ombudsmann, spezifische Anlaufstellen für Opfer sexueller Belästigung und vor allem die seit Sommer 2019 aktive Beratungs- und Schlichtungsstelle für Mitarbeitende (MBS) der Universität. Dort beraten ein Jurist und eine Psychologin Angestellte und immatrikulierte Doktorierende bei Arbeitskonflikten oder Ähnlichem – und zwar «authentisch, aufrichtig, neutral, klar und unkompliziert», wie es auf ihrer Website heisst. Die MBS ist von anderen Uni-Stellen unabhängig, hat allerdings auch selbst keine Weisungsbefugnis.

«Die Vertrauensperson sollte eine Stellvertretung bekommen. Dafür werde ich mich einsetzen»

Svenja Goltermann, Prodekanin Graduiertenschule

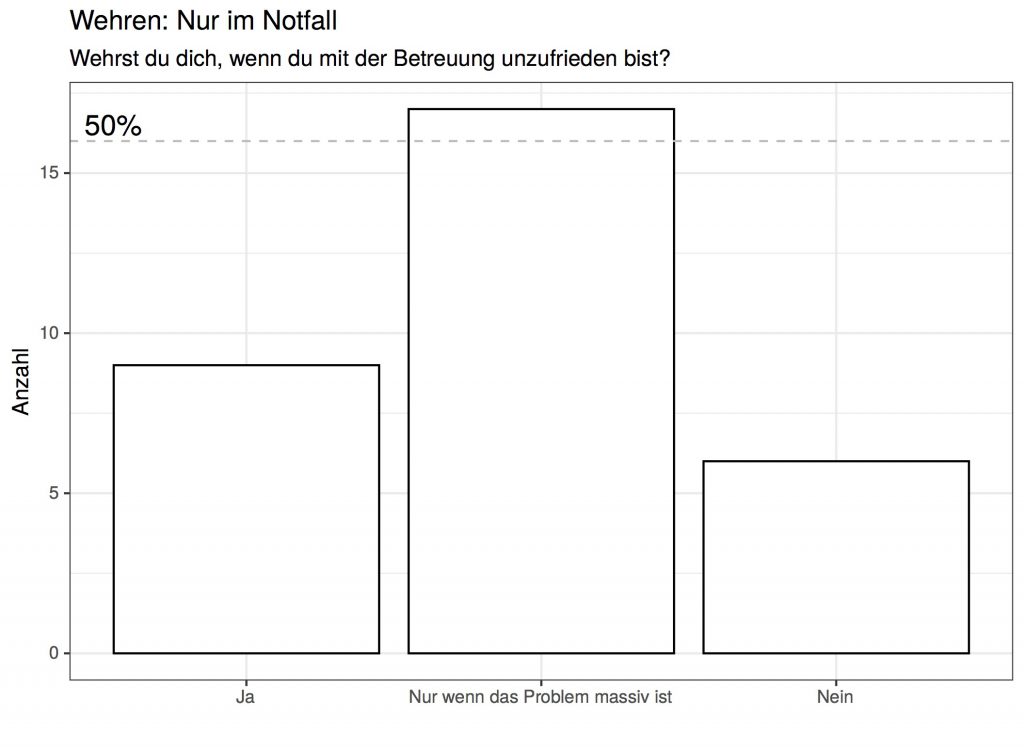

Wie die meisten Beratungsstellen ist auch diese einer Mehrheit der in der etü-Umfrage Befragten bekannt. Und auch die Zufriedenheit mit den Möglichkeiten, sich bei Missständen wehren zu können, bewegt sich im Mittelfeld. Was allerdings fehlt, ist der Glaube, dass dieses Wehren auch einen Effekt hat: Von 33 Personen bewerten nur sechs die Chancen eines solchen Vorhabens als gut. «Sich an eine universitäre Stelle zu wenden, ist ein grosser Schritt», erklärt ein Doktorand. «Viele fürchten sich davor. Denn es gibt oft keine Streitkultur innerhalb des Betreuungsverhältnisses. Dass es Probleme geben kann, ist allen klar. Aber dass es normal ist, dann einen Mediator dazuzuholen – eine solche Kultur fehlt.» Die Zahlen stützen seine Aussage: Etwa drei Viertel der Befragten geben an, sich gar nicht oder nur bei massiven Problemen gegen einen Aspekt ihrer Betreuung zu wehren, mit dem sie unzufrieden sind.

Dennoch überrascht etwas im Gespräch mit Mittelbau-Angehörigen immer wieder: die fehlende Bereitschaft, sich zu wehren. Ob bei kleinen Arbeitskonflikten oder den krassen Fällen schlechter Betreuung: Stets folgt auf die Frage «Hast du deineN Prof je konfrontiert?» die gleiche Antwort – Nein. Klar: Es gibt die Furcht vor Retourkutschen, es gibt die Angst davor, so alles nur noch schlimmer zu machen. Es gibt die Überraschung darüber, dass diese exzellenten Forschenden nicht immer gute ChefInnen sind. Macht und Ressourcen sind und bleiben ungleich verteilt.

«Mittelbau-Delegierte sind kaum besser als Klassensprecher in der Primarschule»

Ehemaliger Mittelbau-Vertreter

Aber trotzdem: Ist der Mittelbau wirklich so machtlos, wie er sich gibt? Nein, sagen auch einige aus dem Mittelbau selbst. «Wir haben alle studiert, sind alle erwachsen. Es gibt deshalb auch einen grossen Teil Eigenverantwortung darin, wie man mit Problemen umgeht», findet jemand, der das Doktorat abgebrochen hat und dazu sagt: «Eigentlich ist es ja keine aussergewöhnliche Situation. Eigentlich war es einfach eine Kündigung.» Und jemand anderes findet: «Nur von Machtlosigkeit zu sprechen, ist eine etwas billige Ausrede. Der Mittelbau hat Möglichkeiten, er nutzt sie einfach nicht.»

Wo bleibt die Gegenwehr?

Ähnlich sieht es ein ehemaliger offizieller Mittelbau-Vertreter: Die Teilnahme an Versammlungen sei gering, vielen seien die gemeinsamen Anliegen egal. «Es fehlt eine kollektive Identität und die Bereitschaft, für etwas einzustehen, das nicht nur den eigenen Interessen nützt, sondern allen.» Ein Beispiel für die schwache Organisation des Mittelbaus (die auch andere bestätigen) sei die Mittelbau-Vertretung in der Seminarkonferenz, dem offiziellen Entscheidungsorgan des HS, in dem alle ProfessorInnen sowie VertreterInnen der restlichen Stände (etwa auch der Studierenden) Einsitz nehmen. Wer den Mittelbau dort vertritt, hat kaum mehr Kompetenzen als ein Briefträger: Er oder sie darf nur Positionen vertreten, die an einer Mittelbauversammlung zuvor offiziell beschlossen wurden.

Dieses Mandatssystem, so der ehemalige Vertreter, sei absurd: «Zu nicht vorbesprochenen Fragen darf man sich eigentlich nicht äussern. Mittelbau-Delegierte sind so kaum besser als Klassensprecher in der Primarschule. Sie bräuchten mehr Handlungsspielraum, damit sie und ihre Anliegen ernster genommen werden.» Was ein solches System bedeutet, wurde auch im Zug dieser Recherche deutlich. Trotz frühzeitiger Anfrage war es dem etü nicht möglich, ein Statement der aktuellen offiziellen Mittelbau-Vertretung zu diesen Recherchen zu erhalten. Denn auch dafür brauche es, so heisst es, ein offizielles Mandat der Mittelbauversammlung. Und ein solches einzuholen – das dauert.

«Mittelbau-Politik ist für nichts»

Ein Grund für schwaches Engagement im Mittelbau ist sicher das Gefühl, damit wenig erreichen zu können. Er könne für seine Amtszeit «nicht von vielen Erfolgen sprechen», so der ehemalige Vertreter. «Mittelbaupolitik ist für nichts. Ich weiss nicht, was wir damit in letzter Zeit erreicht hätten», ergänzt eine andere Mittelbaulerin pessimistisch. Ein wichtiger Grund für tiefes Engagement bleibt jedoch auch das System der (Post-)Doktorierendenbetreuung und -anstellung, das ganz andere Anreize setzt.

«Wir haben alle studiert, sind alle erwachsen. Es gibt einen grossen Teil Eigenverantwortung darin, wie man mit Problemen umgeht»

Anonymer Doktorand

Wie soll man für weniger Abhängigkeit und mehr Lohn, für eine Kultur der Mediation und gegen eine des Schweigens kämpfen, wenn man auch neben seiner Dissertation noch einen Tag pro Woche Gratisarbeit leistet und nur für begrenzte Zeit angestellt ist? Wenn die gleichen Forderungen schon 2012 erhoben wurden, sich aber an den tatsächlichen Umständen nicht viel geändert hat? Wenn man über Lehrstühle und Fachbereiche verteilt ist, mit denen man sich mehr identifiziert als mit dem Institut, das zur eigenen Arbeits- und Betreuungssituation kaum etwas zu sagen hat? Wenn die Furcht vor Retourkutschen so gross ist wie das Machtungleichgewicht zwischen ProfessorInnenschaft und Mittelbau? Wenn man den Nebenjob oder die Weiterbildung vor dem oder der ChefIn verheimlichen muss? Wenn man abgestraft wird, sobald man sich gegen Überbelastung wehrt? Und wenn auch allfällige Besserungen, die man sich erkämpft, erst für die nächste Generation von MittelbaulerInnen echte Vorteile bringen?

Das sind schwierige Fragen. Doch der erste Schritt dazu ist möglicherweise ganz einfach. «Der Mittelbau müsste wieder mehr miteinander schwatzen», sagt die Pessimistin von eben. Und klingt dabei schon fast wieder hoffnungsvoll.

* Die Angaben zu allen befragten Mittelbau-Angehörigen wurden auf deren Wunsch und zwecks Quellenschutz anonymisiert und verfremdet.

Der etü-Mittelbau-Report

Gratisarbeit, Abbrüche, schlechte Betreuung: Nachwuchsforschende sind unter Druck – auch am Historischen Seminar. Über ein halbes Jahr haben wir dazu recherchiert, unzählige Gespräche geführt, Dokumente ausgewertet, eine Umfrage auf die Beine gestellt – und dabei einiges zutage gefördert.

Hier geht es…

… zum Haupttext «Einzelfälle mit System».

… zum Interview mit Seminarvorstand Simon Teuscher.

… zu den Details der etü-Umfrage.

… zu vier Dokumenten, die wir erstmals veröffentlichen.

Weitere Hinweise an: mittelbau@etue.ch