Zweiter Weltkrieg ohne Holocaust?

Im Videospiel Hearts of Iron IV können Spieler:innen Geschichte nacherleben und neu schreiben. Wie geht das Spiel mit sensiblen Themen wie Kriegsverbrechen oder Genozid um?

Geschichte wird heute nicht nur geschrieben, sondern auch gespielt. Neben Büchern, Filmen und Serien haben sich Videospiele in den letzten Jahrzehnten als Medien etabliert, in denen Geschichte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Auch die Geschichtsforschung hat das mittlerweile erkannt. Am Historischen Seminar der UZH hat Victor Walser vor Kurzem ein ganzes Bachelor-Seminar zu Assassin’s Creed gehalten. Man kann davon ausgehen, dass sich in Zukunft ähnliche Angebote dazugesellen werden – nicht zuletzt, weil junge Historiker:innen bereits mit Videospielen aufgewachsen sind.

Bei Spielen wie Assassin’s Creed schlüpfen Spieler:innen in die Rolle einer erfundenen historischen Person und erleben Geschichte aus der Ich-Perspektive. Es gibt aber auch eine etablierte Marktnische für strategische Videospiele, in denen Geschichte auf einem globalen Massstab simuliert wird. Spieler:innen können darin fiktive Imperien aufbauen, Schlachten aus tragen und die virtuelle Weltkarte buchstäblich neu zeichnen.

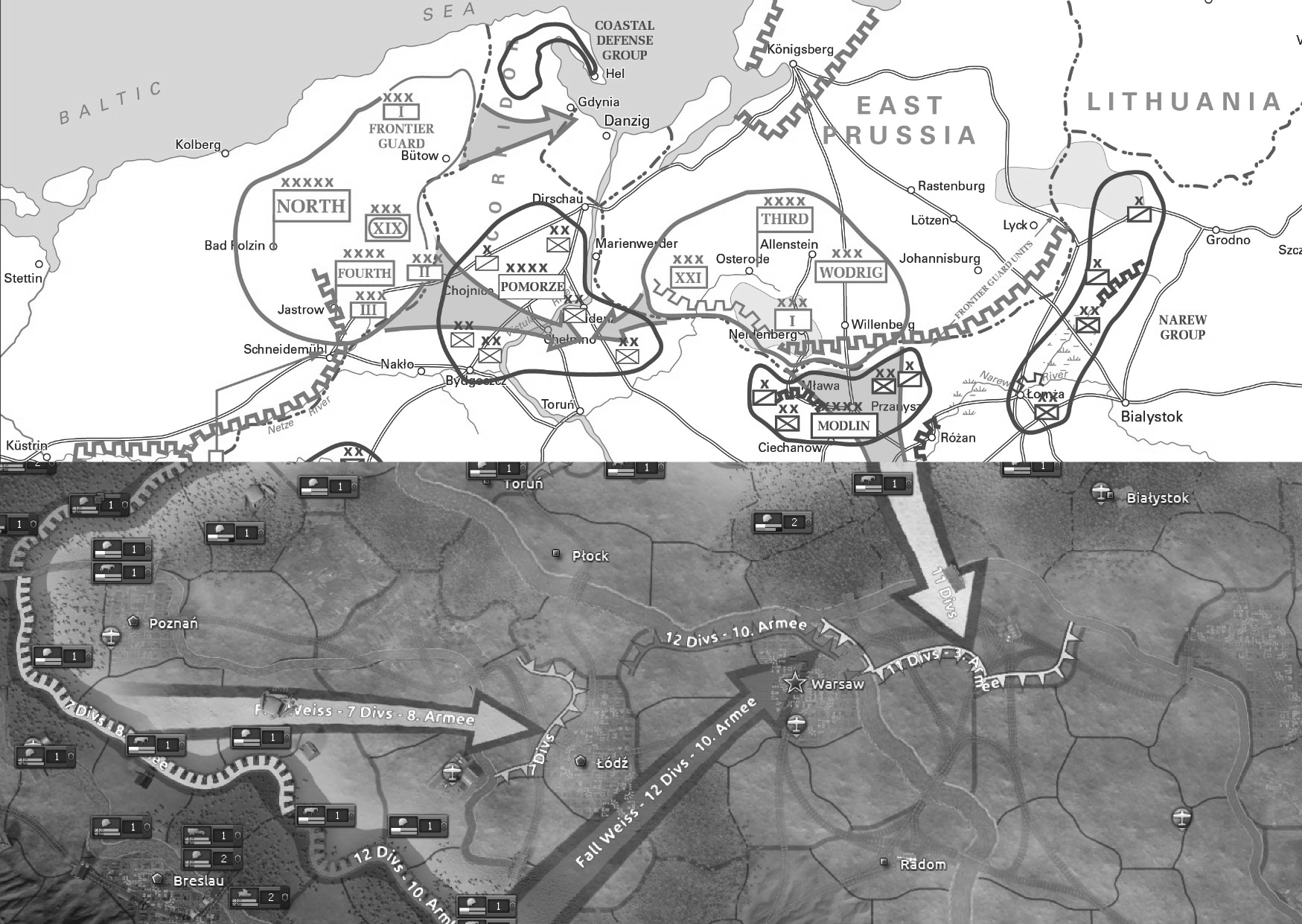

Einer der beliebtesten Vertreter dieser Sparte von Videospielen ist momentan Hearts of Iron IV (HoI4). Das 2016 erschienene Spiel der schwedischen Entwickler:innen von Paradox Interactive setzt sich zum Ziel, den Zweiten Weltkrieg als einen Konflikt militarisierter Staaten darzustellen. Daher spielt sich HoI4 in etwa wie überkompliziertes virtuelles Risiko. Wie im Brettspiel haben die Spieler:innen eine Weltkarte vor sich, auf der sie Abbildungen von militärischen Einheiten herumschieben können. Der Unterschied liegt im Grad der Details. Wo in Risiko identische Plastikarmeen gegeneinander antreten, die sich nur farblich unterscheiden, muss man sich in HoI4 zwischen den USA, Grossbritannien, der Sowjetunion oder auch Nazideutschland entscheiden. Haben die Spielenden ein Land ausgewählt, so können sie nun bis 1948 über die virtuellen Geschicke dieses Staates verfügen, was in Echtzeit zwischen fünf und zehn Stunden in Anspruch nimmt.

Das Spiel soll die Politik, Industrie, Forschung, Diplomatie, Spionage und vor allem das Militärwesen jedes virtuellen Staates simulieren. Die Betonung liegt auf «sollen», denn eigentlich geht es hier nicht um eine möglichst realistische Simulation. Das Spiel will den Spieler:innen eine Erfahrung bereitstellen, die authentisch wirkt und sich gleichzeitig durch über schaubare Handlungsoptionen auszeichnet. Die Spieler:innen dürfen die Politik bestimmen, Armeen aufbauen, Forschungsprojekte auswählen und einiges mehr – jedoch innerhalb eines vorgegebenen Rahmens.

Zwischen Limitierung und Spielraum

Hearts of Iron IV ist eine Darstellung des Zweiten Weltkriegs. Das setzt grundsätzlich voraus, dass in der simulierten Welt des Spiels immer Krieg ausbrechen wird. Damit sind den Spieler:innen schon durch das Design des Spiels Grenzen gesetzt. Zwar ist das «Was wäre, wenn…» der kontrafaktischen Geschichtsschreibung ein zentraler Bestandteil des Spiels.

Es wäre kaum spannend, wenn der historische Ausgang des Kriegs buchstäblich vorprogrammiert wäre.

Gleichzeitig braucht das Spiel als Medium Regeln, die den Spieler:innen stimmige Herausforderungen und Lösungsansätze bieten.

Eine dieser von HoI4 offerierten Herausforderungen liegt darin, mit den virtuellen Nazis die tatsächlichen Eroberungen Deutschlands zu übertreffen. Ganz Europa, ja sogar die Welt kann unterworfen werden. Wer das tut, wird bald bemerken, dass eine Seite des NS-Regimes in HoI4 nicht gezeigt wird. Es gibt im Spiel keine Pogrome, keine Konzentrationslager, keine Einsatzgruppen – keinen Holocaust und keine anderen Völkermorde. Totalitäre und diktatorische Handlungen sind jedoch möglich. Steuert man im Spiel die Sowjetunion, kann man zum Beispiel die Partei «säubern» oder Trotzki den Eispickel, mit dem er ermordet wurde, selbst in die Hand geben. Die Grenzen des Darstellbaren scheinen für die Entwickler:innen irgendwo zwischen politischer Gewalt und Genozid zu verlaufen. Doch warum wurde sie gerade dort gezogen?

Holocaust: das Videospiel

Der Romanist und Historiker Claudio Fogu entwarf 2009 als Gedankenexperiment das fiktive Videospiel Holocaust II, in dem der Holocaust aus verschiedenen historischen Perspektiven spielbar gemacht werden würde – inklusive aus der Sicht der SS. Er wollte damit den Einfluss aufzeigen, den Videospiele auf die Bildung von Geschichtskultur und -bildern haben können. Der springende Punkt war für ihn dabei nicht, dass der Holocaust spielbar wird. Fogu beschäftigte vielmehr die Frage, wer ihn dann nachspielt. Aus welchen Gründen würde jemand in die Rolle eine:r Nazi Kriegsverbrecher:in schlüpfen wollen?

Es ist wohl wenig überraschend, dass die einzigen existierenden Holocaust-Videospiele aus einer Täter:innenperspektive bislang allesamt aus rechts extremen beziehungsweise neonazistischen Kreisen stammen. HoI4 verschweigt den Holocaust nämlich nicht, um ihn zu leugnen, sondern weil die Entwickler:innen wohl keine bessere Lösung fanden. Die Problematik hat mehrere Aspekte: Eine Darstellung des Holocausts müsste diesen mit den anderen Systemen des Spiels in Verbindung setzen. Das Spiel müsste die Auswirkungen des Holocausts dynamisch in den simulierten Krieg eingliedern und die Spieler:innen vor die Frage stellen:

Soll der Völkermord stattfinden oder nicht? Wie erwähnt, erlaubt HoI4 den Spieler:innen, auch Nazideutschland durch den Krieg zu führen. Sollten sie überhaupt vor diese Wahl gestellt werden?

Neben der Ethik gibt es auch praktische Probleme. Erstens wäre ein Spiel mit steuerbarem Holocaust zweifellos von grossem Interesse für rechtsradikale Spie ler:innen. Zweitens sind Nazideutschland und seine Völkermorde juristisch vielerorts ein sensibles Thema. Kauft man HoI4 in Deutschland, so sind die Hakenkreuze entfernt und Abbildungen von Hitler geschwärzt. Gut möglich, dass eine «Holocaust-Simulation» ungeachtet ihrer Bewertung des Genozids direkt auf dem Index landen würde.

Krieg ohne Kriegsverbrechen

Wollte man Anspielungen auf den Holocaust im Spiel belassen, müsste die Handlungsmacht der Spieler:innen wahrscheinlich auf die Alliierten beschränkt werden. Solange Nazideutschland nur als computergesteuerter Gegner im Spiel vertreten wäre, könnten die Spieler:innen nie selbst einen virtuellen Holocaust anordnen. Dadurch wäre das Spiel wohl trotz Darstellung des Holocausts nicht so attraktiv für Rechtsextreme. Dieser Ansatz läuft aber dem Kernanliegen des Spiels zuwider, den Ausgang des Kriegs den Spieler:innen zu überlassen. Wenn den Spieler:innen nur eine Seite des Konflikts zur Verfügung steht, ist ihre Handlungsmacht im Spiel halbiert. Genau in dieser Handlungsmacht liegt aber eines der grössten Verkaufsargumente von HoI4. Vor diesem Kontext scheint die Entscheidung, den Holocaust im Spiel aussen vorzulassen, verständlicher. Eine Darstellung des Völkermords hätte den Entwickler:innen wohl gleichzeitig rechtliche Schwierigkeiten und tiefere Verkaufszahlen beschert.

Leider nehmen die Entwickler:innen mit ihrer Entscheidung aber in Kauf, stillschweigend ein gefährliches Narrativ zu reproduzieren: den Mythos der sauberen Wehrmacht.

Darunter versteht sich eine Perspektive auf die Verbrechen der Nazis, die sämtliche Verantwortung und Täterschaft auf die politische Führung und die SS schiebt. Die Wehrmacht dagegen wird in dieser Erzählung als apolitische Institution verstanden, die «ehrenvoll» und patriotisch ihr Heimatland verteidigt haben soll. Populär wurde dieser Mythos zum einen durch ehemalige Wehr macht-Generäle, die sich in nachkriegszeitlichen Autobiografien selbst rehabilitieren wollten. Zum anderen war er eine Verteidigungsstrategie während der Nürnberger Prozesse. Seine bleibende Kraft entfaltete er dadurch, dass Millionen von Deutschen nach 1945 ebenfalls nach Absolution für ihre eigenen Kriegshandlungen suchten. Der Mythos der sauberen Wehrmacht ist in der Forschung schon seit einigen Jahr zehnten widerlegt. Die Quellen zeigen nämlich überdeutlich, dass auch Angehörige der Wehrmacht systematisch und eigen mächtig Kriegsverbrechen begingen.

Die Entscheidung der Entwickler:innen von HoI4, aus moralischen und pragmatischen Gründen Völkermord und Kriegsverbrechen zu verschweigen, kurbelt genau dieses Narrativ der sauberen Wehrmacht wieder an – obwohl es schon lange begraben sein sollte. Das soll aber nicht heissen, dass sich diese Problematik im Spiel auf Nazideutschland beschränkt: Der Gulag, die Internierung der Amerikaner:innen japanischer Herkunft, die Hungersnot in Bengalen 1943 und die kaiserlich-japanischen Gräuel in China und Südostasien bleiben in HoI4 unsichtbar. Nur der Einsatz von Atombomben wird von den Entwickler:innen offenbar als so bedeutsam eingestuft, dass er auch im Spiel möglich ist. Spieler:innen können per Tastendruck jede beliebige Stadt vernichten – sofern sie genügend Bomben gebaut haben. Der virtuelle Atompilz kracht dann ganz ordentlich, was das Spiel zusammen mit Darstellungen von kämpfenden Soldat:innen, Panzern, Schiffen und Flugzeugen audiovisuell interessant machen soll.

Schein und Sein

Darstellungen von Kriegshandlungen werden aber nur sinnbildlich eingesetzt. Spieler:innen können nicht tatsächlich einzelne Truppen im Gefecht befehligen, da dies den Rahmen des Spiels sprengen würde. Stattdessen kommandieren Spieler:innen ganze Divisionen, Flotten und Flugzeuggeschwader auf einmal. Nur so können virtuelle Streitmächte in Millionenstärke auf eine Anzahl Spielelemente zusammengefasst werden, die ein Mensch allein überblicken kann. Wenn das Spiel also eine Perspektive auf den Krieg besonders stark nachvollzieht, so ist das diejenige der Generäle und Admiräle im Hauptquartier, die fernab der höllischen Realität des Kriegs agieren. Letztendlich sind Gewehre, Panzer und Menschenleben in der Programmierung des Spiels nichts als Ressourcen, die die Spieler:innen mehr oder weniger effizient für Gebietsgewinne eintauschen. Hearts of Iron IV wird seinem Namen damit mehr als gerecht. Das Spiel ist in keinerlei Hinsicht an moralischen Aussagen interessiert. Wenn die virtuelle Armee einer Spieler:in eine Million Tote zu beklagen hat, ist das tatsächlich nur eine Statistik. Die kleinen kämpfenden Truppen auf dem Bildschirm sollen eine authentisch wirkende Kulisse aufbauen, hinter der bloss Einsen und Nullen gegeneinander verrechnet werden. Das Nicht-Thematisieren von Kriegsverbrechen ist letztlich Teil eines grösseren Schweigens.

Die Spieler:innen teilen die Perspektive der Strategen und Generäle am Kartentisch; das Leiden und Sterben der Soldat:innen und Zivilist:innen wird hingegen systematisch ausgeblendet.

HoI4 ist ein Bestseller. An die absoluten Verkaufsschlager reicht das Spiel zwar nicht heran. Doch im November 2024 spielten zeitweise immerhin über 90’000 Spieler:innen gleichzeitig den Zweiten Weltkrieg zuhause nach, darunter auch der Autor dieses Artikels. Das liegt wohl daran, dass das Spiel sein Versprechen hält: Nirgendwo sonst ist der Zweite Welt krieg als globaler industrieller Krieg spielerisch so fassbar. Dafür gehen die Entwickler:innen des Spiels aber auch etliche Kompromisse ein. Um den Zweiten Weltkrieg für die Gegenwart verdaubar zu machen, werden nicht nur die Nazis, sondern der gesamte Konflikt beschönigt dargestellt. Was das über diese Gegenwart aussagt, bleibt noch offen.

Literatur

Fogu, Claudio: Digitalizing Historical Consciousness, in: History and Theory 48 (2), 2009, S. 103–121.

Paradox Development Studio: Hearts of Iron IV, Videospiel entwickelt unter Leitung von Dan Lind und Peter Nicholson, veröffentlicht bei Paradox Interactive, 2016, Stand: Version 1.15 (2024, MacOS).

Wainwright, A. Martin: Teaching Historical Theory through Video Games, in: The History Teacher 47 (4), 2014, S. 579–612.